Cara E.,

mi chiedi di scrivere qualcosa sul concetto di Patria e sulle possibilità di rappresentazione. Ti ho detto che non ero sicuro che sarei riuscito a produrre un testo davvero pubblicabile ma che ci avrei provato, ed eccomi qua… Lascerò da parte per il momento E.J. e cercherò di partire dal concetto in questione. Patria-Vaterland dunque.

Qualche mese fa è morto mio padre. Sono stato con lui fino a quando il suo corpo non era freddo (quel corpo a termine, di cui tutti siamo provvisti e nel quale si vede più che in ogni altra cosa il passare del tempo. Corpo scandaloso, non sempre bello, ma allo stesso tempo sede di tutti gli strumenti che abbiamo a disposizione per scoprire il mondo). Ora mio padre non c’è più, se non nella mia memoria o nelle cose in cui io e i miei fratelli gli assomigliamo. Non ho scelto io di nascere suo figlio, né lui ha voluto proprio me, nel senso di quel me che sono diventato (anche se poi è stato orgoglioso di me).

Konrad Waas (*1935 – †2014) con Tobia Waas (*2005)

Per gran parte della vita sono stato un perfetto sconosciuto per mio padre, e viceversa, impossibile capirsi, eppure c’è qualcosa di profondo che ci lega. Qualcosa che è misteriosamente legato al logos e al linguaggio, alla modalità in cui si prende parola nel mondo, potrei anche dire all’idea o all’immagine che concepiamo di noi stessi da contrapporre al mondo nel quale siamo chiamati ad agire.

Il mondo di mio padre, nato nel ‘35 non c’entra niente, ma assolutamente niente, col mondo nel quale vivo io ora. Quando finì la guerra lui aveva dieci anni, ha vissuto la miseria postbellica in una famiglia povera e numerosa; ha visto il boom economico, il prosperare di una società con valori precisi, con un’idea di futuro assolutamente positiva, e ha fatto cinque figli. La mia parabola è esattamente l’inverso. Sono nato nel boom economico, per me il tempo felice dei miei genitori è finito negli anni settanta, quando avevo poco più di dieci anni, con il nascere del terrorismo e della tensione mondiale per il petrolio. Ora, in età adulta, mi trovo in piena terza guerra mondiale, con un futuro buio e spaventoso davanti, che mi mette solo angoscia se penso ai miei due figli.

Per quanto diversi possano essere queste due realtà, è il nostro modo di guardare il mondo e di agire in esso che costituisce una sorta di territorio comune fra noi. È il mio personale Vaterland, fatto di un’ereditata moralità, d’inconfessate pretese verso noi stessi, di un sempre rinnegato senso di appartenenza a una comunità, in un insieme di elementi fatti di suoni, usi, sguardi e ricordi confusi, che però restano nel complesso materia lacunosa e piena di buchi, problematica, incerta e movimentata.

Se penso a Vaterland, mi viene in mente il titolo di un libro che ho letto un po’ di tempo fa, di uno scrittore tedesco di nome Christian Kracht, che s’intitola Faserland, traducibile forse con “terra fibrosa” ma che riecheggia la maniera tedesca di pronunciare “Fatherland“. Terra fibrosa, ma anche terra sfibrata, senza più trama, sfilacciata come un muscolo stracciato. Ci scorre tanta roba in quelle fibre, ma ordinarla, dargli quello o quell’altro senso, tocca a noi. Siamo noi a elevarla a sistema.

Questa roba senza nome che ci scorre dentro senza che lo vogliamo, a prescindere, è in grado di suscitare grandi emozioni. Costituisce un’identità preesistente, risveglia istinti tribali, suggerisce pericolose certezze ancestrali, che non ci chiedono altro che identificazione cieca, assimilazione a una massa informe, a un Noi che dà sollievo alla nostra solitudine siderale. A volte quest’energia che ci portiamo dentro, e che usiamo normalmente in ambito “tribale”, viene attivata in virtù di qualche intervento esterno e canalizzata per il raggiungimento di scopi violenti. E siamo così alla demagogia, che permea più di ogni altra cosa il mondo in cui viviamo.

Flyer durante la fase preparatoria di L’Addio, regia: Werner Waas

Credo che la Jelinek, ed eccoci al suo Addio, parli nel suo testo sopratutto di questo. Mai analisi fu più attuale. La demagogia contribuisce alla creazione artificiosa di gruppi, e di gruppi a essi contrapposti, grazie a un uso cinico e senza confini della mistificazione. È la spartizione del mondo in fazioni dai supposti interessi comuni, minacciati inevitabilmente a morte dalla fazione opposta. L’IS ad esempio costituisce solo un NOI infinitamente più grande del gruppo di Carinziani-Simil-Ariani rappresentati da Haider. La creazione di quel mito del Noi è necessario per coprire il carattere sfilacciato della materia su cui poggia, quel Vaterland problematico, che va tenuto nascosto nella sua complessità e inutilizzabilità. Si tratta appunto di mistificazione, nient’altro.

All’età di ventiquattro anni sono scappato dalla “mia patria” tedesca perché non volevo più far parte di quel popolo, non mi riconoscevo nelle sue regole, nel suo modo di vivere, nella sua concezione del vivere sociale. Non sopportavo più le sue “assicurazioni della responsabilità civile”, i suoi parametri per stabilire il valore di qualcosa, la sua ipocrisia nei confronti del proprio passato criminale, la sua etica protestante (o cattolica, dipende) quasi poliziesca, il suono compresso e gracchiante della sua voce, le sue case e bar orrendi, il cibo scadente, quegli inguardabili abbinamenti cromatici nei vestiti, quell’eterno perbenismo ostentato, il suo patologico inestinguibile complesso di superiorità, l’incapacità di sognare, di vivere, ivi compresa la mia.

Per i successivi ventiquattro anni, cercavo quindi di parlare tedesco il meno possibile, di diventare più italiano di un italiano, di pensare, di sognare in italiano, di non essere più riconosciuto al primo sguardo come tedesco (in questo ripetendo in modo del tutto inconsapevole le manie di migliaia di tedeschi che mi hanno preceduto). Mi sono faticosamente “tradotto” in un’altra cultura, l’ho gradualmente assimilata fino al punto da non poterne più. A quel punto ho fatto ritorno (anche in questo scimmiottando migliaia di italiani come me che non ne possono più del loro modo di essere eternamente italiani e cercano rifugio all’estero) in Germania, insieme a Lea, che aveva anche lei i suoi problemi di non appartenenza al ceppo salentino, e ai nostri bambini cresciuti fra le culture (e forse, ma non ci conto tanto, senza più “Vaterland”), per continuare a essere uno straniero, una minoranza.

Tra un’ora e 12 minuti, Lars Norén, foto di scena

Sono un uomo in fuga dalle appartenenze e questa è una mia debolezza ed è anche una responsabilità dolorosa. Ho un bel leggere le Lettere luterane di Pasolini: io mi trovo lontano mille miglia dal suo essere impegnato, dal suo vivere la poesia, anche nelle azioni. Io gioco con le cose, in questo aiutato dalla mia non appartenenza gelosamente difesa, gioco con prospettive e punti di vista, con le opinioni, dopotutto sono un uomo di teatro, abituato alle maschere. Sono un privilegiato. La distanza rende più lucido lo sguardo, rende più liberi. Anche la Jelinek gioca, certo in un’altra categoria, ad altissimi livelli, e difatti il suo “Vorrei essere superficiale” suona poco credibile per chi legge o ascolta i suoi testi. Io sogno la possibilità di portare questa capacità di gioco lucido, libero, lì dove più ce n’è bisogno, nella vita non privilegiata, lì dove appena entri perdi di lucidità, dove ci si appesantisce nella responsabilità di rappresentare qualche senso per gli altri, dove ci si irrigidisce subito trovandosi catapultati su questo o quell’altro fronte, proprio lì dove non si sarebbe mai voluti finire.

L’unico modo per parlare di Patria in questi luoghi è forse quello dei comici. Qualche anno fa ho lavorato al Kismet di Bari sul Trattato di pace di Antonio Tarantino, ora sto per rimettere mano ai suoi Materiali per una tragedia tedesca, stavolta qui in Germania. Ecco, questi per me sono linguaggi possibili per parlare in teatro di una cosa oscena come “Patria”. Un linguaggio improntato ai guitti, a Totò, alla commedia italiana. Anche la Jelinek riesce a parlare di Patria senza sfigurare, ma la sua resta roba da intellettuali e non so quanto questa sia in grado di gettare un ponte verso la parte di società più bisognosa di liberazione.

Qualche giorno fa ho letto un bell’articolo del poeta tedesco Durs Grünbein, che ormai vive stabilmente a Roma. Parlava delle manifestazioni Pegida (protesta contro l’islamizzazione della Germania) a Dresda. Vi traccia il profilo di una nuova tipologia di uomo, figlio del consumismo, che non ha nessuna remora a usare parole come Patria o Popolo, che ha interiorizzato talmente tanto il proprio essere schiavo, da non avere nessun problema nel farsi impiegare come arma verso terzi, anzi lo usa come valvola di sfogo. Gente che ha paura della libertà, di ogni cambiamento e che vive in un miserabile status quo, fatto di cose materiali, di piccoli possedimenti, e d’incrollabili certezze.

Ecco, Haider non è più da tempo solo un fenomeno della Carinzia. Quando ho fatto L’addio nel 2001 vi avevo riconosciuto i tratti della nuova destra (ma ha ancora senso definirla in questi termini?) italiana impersonata da Berlusconi e tutti i “fascinistelli” (sic) come lui, ma oggi è una questione globale, legata alla nostra incapacità di leggere sotto la rappresentazione demagogica di quello che ci spacciano per reale. Dispiace constatare che Pasolini aveva previsto quella deriva già dagli anni sessanta e visto che siamo nel suo quarantesimo anniversario della morte cito qui un breve pezzo dalla sua poesia autobiografica Who I am che mi vede impiegato attualmente come attore a Berlino.

E oggi vi dirò, che non solo bisogna impegnarsi nello scrivere,

ma nel vivere:

bisogna resistere nello scandalo

e nella rabbia, più che mai,

ingenui come capretti al macello,

torbidi come vittime appunto…

Non mi lascerò scappare l’occasione per parlare anche in questa sede di Handke. Il suo testo forse più bello, Ancora tempesta, è un tentativo di parlare di “Patria” in tutte le sue accezioni, da quella più intimista, quasi privata, a quella psicologica e di immaginario, a quella di appartenenza a una minoranza (quindi con un grande bisogno di un senso di Patria) fino alla dimensione politica di Patria con tanto di lotta, resistenza, annientamento, rivendicazione di nomi, terre, lingue. È un tentativo onesto di dare corpo a un coacervo cacofonico di voci contrastanti che però formano una sensazione unica, un movimento perenne che ci scuote fino alle radici, come viene espressa dal titolo.

Ecco, pensavo che Patria non mi suscitasse proprio nulla e invece mi sono sgorgate un sacco di parole, non so quanto coerenti ma di certo oneste. Io la patria la posso concepire e accettare solo come lacerata, come un desiderio forse, una mancanza, non come una clava per difendersi.

Berlino, 16.2.2015

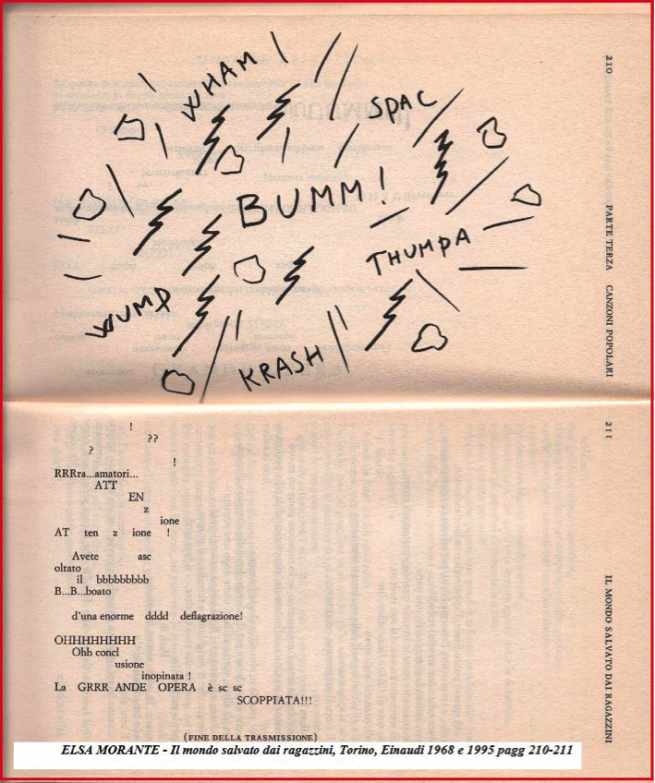

Una folla consapevole che afferma la libertà

dello spirito è uno spettacolo sublime. E una

folla accecata che esalta il Potere è uno

spettacolo osceno: chi si rende responsabile

di una simile oscenità farebbe meglio a impiccarsi”.

Elsa Morante

L’Emilia Romagna dedica una rassegna itinerante all’opera letteraria, teatrale e saggistica del premio Nobel 2004 Elfriede Jelinek. Si intitola Festival Focus Jelinek ed è a cura di Elena Di Gioia. Da ottobre a marzo attraversa, da Piacenza a Rimini, teatri, biblioteche, aule scolastiche e universitarie con spettacoli, letture, performance, laboratori, convegni, in un tentativo di raccontare da più prospettive una scrittrice ruvida, corrosiva, a volte imprendibile, sempre capace di interrogare in modo radicale i nostri tempi. Doppiozero ha chiesto ad alcuni critici e studiosi di stilare durante il Focus un piccolo catalogo di Parole Jelinek, sei, una al mese. Questi lemmi vogliono essere chiavi per entrare nei paesaggi di decostruzione e di memoria, di scabra analisi e di disgusto, di scrittura e di evocazione di voci della scrittrice. Sono: teatro, linguaggio, Lieder (ma forse anche leader), miti d’oggi, patria, potere.